【108年 應用案例】 智慧農漁業數位分身:一個高效率、永續經營的農漁業升級解決方案。養殖漁業如何靠著稱為「數位分身」的AI 技術達成三倍產量?

靠著九種感知器偵測水質、以及監控養殖物生長狀況和漁民行為決策,「智慧農漁業數位分身」人工智慧解決方案,可以大幅增加產量至 300%。「開心農場」式的高科技整合的解決方案,可以讓新手也快速上手,農漁業可以大幅降低對於經驗的倚賴,增加年輕人回鄉加入農漁業的誘因。

曾經有一段時間,FB遊戲剛剛開始流行的時候,因為「開心農場」這個熱門遊戲,可以說是人人皆農夫。上班族中午休息時間一一拿出手機,開始了手機上的快樂農夫生活。有些人還調皮,上班時間偷偷連上 FB ,偷了同事的菜。由於這個遊戲實在太療癒,有些人還真的就踏入真正的農田,當個小小的假日農夫。如果說,「開心農場」真實存在,你相信嗎?由資策會服創所領頭開發的「數位分身」-「智慧溫室」以及「智慧養殖場」解決方案,就是貨真價實存在的「開心農場」、「開心水族箱」。

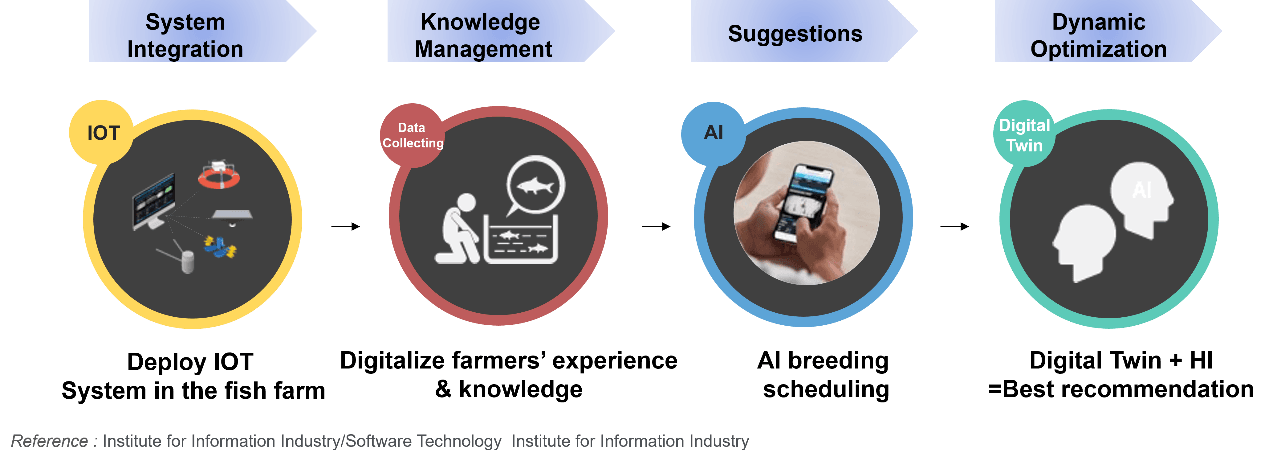

在這裡,基於 IoT 的 9 大感知器,會持續監測水質等作物 / 養殖物生長環境的「設施因子」,並且透過控制盒上傳雲端。而雲端中的 AI 機器人會在系統內持續模擬出一個數位的分身,在收到外部的水溫、溶氧量等等「設施因子」、以及持續蒐集作物 / 養殖物生長狀況的「生長因子」,雲端系統裡面創造出一個模擬的養殖漁民的「數位分身」,AI 機器人也會按照過往漁民的成功策略來運算出合適的「行為決策」。

在含氧量低、水溫超標等等情況下, AI 會建議你開水車、開增氧機,或是用藥等等行為決策,漁民則可以考慮自己的經驗或是知識,再判斷是否要採用。事後,系統也會比較判斷結果,漁民也可以就結果來判斷,究竟是真人的決策比較厲害,還是「數位分身」的行為決策比較厲害。

除此之外,智慧農業的數位分身AI ,在背景也是 24 小時運作不打烊,它默默的紀錄並且分析養殖漁民在智慧養殖場中針對各種「設施因子」以及「生長因子」的對應「行為決策」,由此慢慢的建立起養殖策略的最佳解模型。慢慢的, AI 像是個小學徒,在漁民身邊默默的學習這些「隱性知識」,使得這些知識不會因為漁民退休而失傳。

不僅如此,除了「種魚」還可以利用同樣的技術方案去「種菜」,這些最佳化養殖 / 種植模型可以成為珍貴的資料庫,即使是剛入行的新手,也可以跳過摸索的過程,直接成為大師。

三難一貴,是目前最大的挑戰:人力不足、老年化、經驗失傳三大難,新科技導入貴

台灣農業技術、養殖技術都聞名全球,然而小農結構普遍都有人力不足、老年化的趨勢,數位轉型勢在必行。然而,要導入新技術的成本,是 80% 的小農小漁都負擔不起的。由於環境因素有太多不確定因素,如氣候的變遷、水質變化等等,都高度倚賴經驗來處理。因此,最嚴峻的挑戰,來自於農漁民退休而年輕農漁民又不及接班,多年的經驗因無法傳承而失傳。

智慧農漁業數位分身,持續最佳化不停機

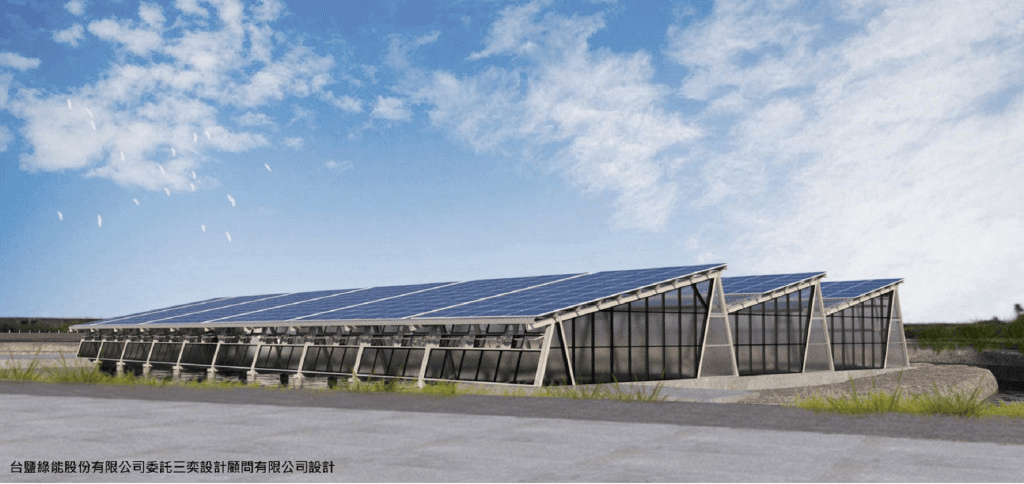

「數位分身」是一個結合 AI 人工智慧,與 HI 工匠智慧的新興技術,國際研究機構 Gartner 連續三年將其評為全球未來關鍵十大技術之一。經濟部技術處在 2016 年就開始布局數位分身的研發,認為領域產業除了自動化效率之外,同時也需要將各產業的經驗技藝數位保存下來,建構 AI 與 HI 交互學習與最佳化的人機協同技術。以水產養殖這個領域來說,透過「魚電共生魚塭」的 AIoT (人工智慧物聯網 Artificial Internet of Things)的「數位分身」,將漁民的種種隱性知識數位化。利用各種水質數據所建構出的「設施因子」、魚、蝦體影像的影像資料、病徵影像等等的「生長因子」各種數位資料的分析,加上養殖漁民的「行為決策」來訓練 AI 人工智慧,可以得出水質管理、水產生長管理、水產疾病管理等等最佳化模型。

將這些 AI 管理模型組合起來,就成為了高存活率、高換肉率的智慧養殖解決方案。養殖的整個過程都有數位化的監控資料、品質可分析、而且產銷履歷甚至可以回溯至養殖初期,藉以大幅提升水產品質、價值以及產量。

雖然前景看好,但是仍然有著重重挑戰

資策會服創所與「數位分身」的緣份,是由 2018 年時經濟部技術處支持的前瞻科技專案開始。當時技術處認為各領域產業除了自動化效率之外,也需數位保存領域產業的工藝知識,用以建構 AI 與 HI 交互學習與最佳化的人機協同技術。

後來,行政院農委會農業試驗所接續支持「數位分身」在智慧農業當中的應用。「數位分身技術應用在農業,協助小農經驗數位化積累,並透過群體經驗與人工智慧交互作用,精進農業技藝,解決農業智慧化最大挑戰」。在農業場域當中的「智慧農業數位分身技術」,在產品化之後預期可以提高生產效率 30% ,可以說是前景相當看好。

▲Digital Twin: Aqua-Solution

後來,與科技養殖產業業者合作,共同獲得經濟部工業局的業界計畫支持,資策會服創所才將數位分身的技術應用在「智慧漁塭」的場域當中。負責養殖漁業的場域應用團隊指出,「在養殖漁塭當中,漁民在面對各種環境改變時的行為決策,往往是不同的。其中,厲害的漁民所作的行為決策,以結果論,硬是要比一般的漁民還要強三倍,例如白蝦的存活率,一般的平均是 10% 左右,有些漁民就是可以獲得 30% 的高水準產量。如此一來,生產成本降低,賺的錢也是原本的三倍。

數位分身的技術,就是可以將這些達人的隱性知識傳承下來,最終推動整個產業的升級。」

9大感知器、魚體影像以及漁民行為決策組合而成的「數位分身」

為了取得各種養殖場的環境數據,服創所採用了包括了有溶氧、水溫、酸鹼度、鹽度、濁度、氨氮、硝酸鹽、葉綠素 a、ORP (Oxidation-Reduction Potential)氧化還原電位等九大感知器來監控水質,這些又被稱為「設施因子」。

另外,漁民也會定期把魚、蝦從池中撈上來,或是透過沉水攝影機拍攝水下的養殖物影像。藉以得知目前養殖物的大小,來了解生長狀況,這又被稱為「成長因子」。

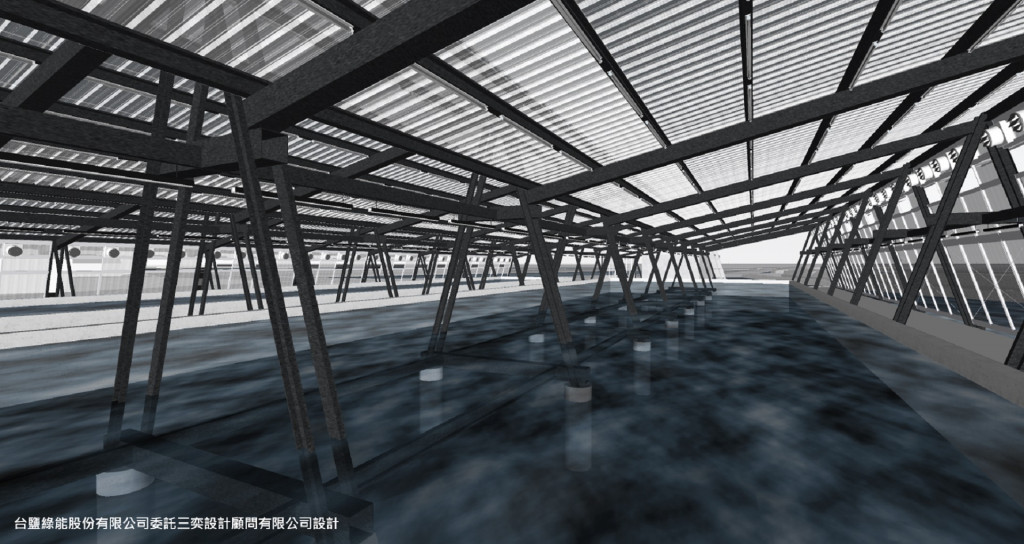

▲ 「設施因子」、「成長因子」再加上漁民在不同情境下會採取的「行為決策」,就可以在雲端伺服器裡面創造一個虛擬的「數位分身」。(示意圖來源:台鹽綠能股份有限公司委託三奕設計顧問有限公司設計)

有了這兩個因子,在加上漁民在不同情境下會採取的「行為決策」,就可以在雲端伺服器裡面創造一個虛擬的「數位分身」。

在這個好像遊戲一樣的「數位分身」中,我們可以盡情的模擬,藉以找尋不同「設施因子」下,最佳的「行為決策」,藉以取得最佳化的「成長因子」。

換一個比較容易理解的說法,各位讀者不妨想像我們現在有個「開心漁塭」遊戲軟體。其中,漁塭的各種環境參數,都是由真實情況所記錄下來的。我們也紀錄下每個「開心漁塭」玩家在不同環境參數下所做出的行為決策以及最終的成果。當紀錄下來的資料組數量夠多,得到 ML 機器學習( Machine Learning)而來的魚塭數位分身模型,再經由即時數據進行模擬,就可以找出各種最佳化組合。而這個模擬世界,就是「開心漁塭」的「數位分身」。

感知器容易損壞,如何解決?

然而,研發的過程總是有些挑戰。例如水下的感知器如水溫和溶氧感知器,經常由於藻類增生而損壞。水下紀錄魚體大小的攝影機,也經常因為池底泥沙或藻類污染而模糊不清,無法辨識。

為了克服這些感知器的損壞問題,有兩個方案,一是定期從池中打水上來經過感知器來偵測,二是將感知器製作成一個盒子,每天定期泡入養殖池當中用以偵測水質。

至於魚體和蝦體的生長狀況,只需要漁民每日定期打撈上來拍照量測即可。成本低而且有效。

服創所的邱組長說:「這些感知器的損壞問題,是個成本問題,雖然說帶來的效益很高,但是若成本太高,漁民不願意採納也失去意義了。我們目前正在研發 9 合 1 的水質偵測盒子,成功整合完成之後,就可以準備量產,並且以銷售盒子加上連線月租費的方式來商業運作。我們目前已經非常接近完成整合,非常歡迎廠商來洽談合作」

漁民行為決策難以紀錄的困難

另外一個挑戰來自於漁民,部份漁民會自覺的紀錄每天觀察的水質以及環境指標,並且紀錄自己的操作策略和結果。但是,並不是每個漁民都會這樣操作,這時候,就需要引進 AI 人工智慧當中相當重要的 GAN (Generative adversarial network 生成對抗網路)技術。

GAN 會依據過去的資料,生成漁民的可能策略,也就是「猜」漁民的決策,用以補足漁民沒有輸入的行為決策。若是事後得到漁民補完,也不影響訓練資料集。

得獎技術量產化之後, 300%的生產效率不再是遙不可及

「數位分身」技術目前全球應用案例多運用於航太、製造業,目前只有台灣與荷蘭率先投入數位分身在智慧農業的研發。因此,「智慧農業數位分身」獲美國 R&D全球百大科技研發獎也是國內技術領先的證明。目前正在完成整合的水質監控盒以及整套解決方案,在產品化後預期提高生產效率 300%。

未來「數位分身」技術不只是可以應用於農業和養殖漁業當中,還可以擴展至原本仰賴「隱性知識」的產業當中,如製茶、漁業等等。由於全程數據化,品質不再是靠著經驗以及「看天吃飯」。藉此,可以提高農民的「智慧化監控」和「精準化生產」科技層次,除了提昇傳統農漁業的生產力,也很有機會達成永續經營,促成整個產業升級,提昇年輕人回鄉參與農漁業的誘因。