【109年 應用案例】 文鼎X木刻思 打造AI造字助手 傳統鑄字行文化傳承現曙光

全台僅存的鑄字行 文化傳承曝危機

國內某傳統鑄字行為台灣僅剩一家「仍在營運」的鑄字行,有種使命感,希望把台灣長久以來美麗的鉛字活版技術,長久傳承下去。但即使想要繼續鑄字,現存的模具已經歷超過40年反覆鑄造,用來鑄鉛字的「銅模」紛紛損毀。店中高聳的鉛字牆,正面臨時間侵蝕的困境。

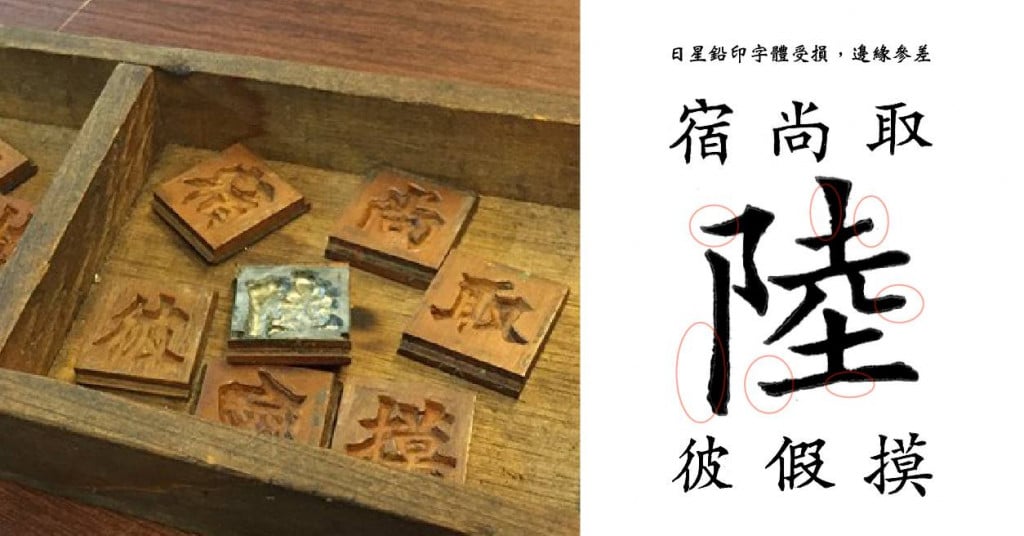

每一枚「銅模」可以用來生產一萬枚鉛字,因此被稱為「鉛字之母」。如果銅模的字跡模糊,鑄出來的鉛字也會模糊,印刷之後就會出現部首殘缺、筆劃參差的現象。

▲在台灣50~70年代,用來鑄字的「正楷」銅模,負擔傳播文明的重要責任。

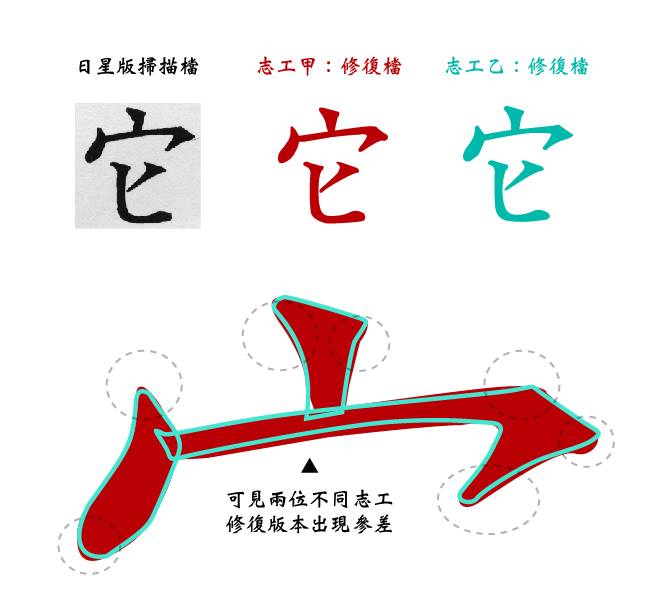

正因銅模崩毀狀況嚴重,鑄字行老闆於2008年發起「字體銅模修復計畫」,與一群熱情參與的志工,首先進行「正楷」銅模字體的修復。三年中各種討論、工坊如火如荼,每週不間斷地討論,似乎銅模復刻之日即在眼前。然而這樂觀的前景,卻發生了意想不到的危機,最終被迫暫停,因為每個人修復的字個性迥異,雖然優美,看起來卻不像是同一套字型……

▲銅模字體修復師的「共性」養成不易

曠日廢時的「字體銅模修復計畫」

經歷2008年的失敗,對鑄字行是巨大打擊,因為不能採用這批字型,而覺有愧於志工們的熱情付出且最重要的銅模仍持續損毀中,尤其是店內最具價值的「正楷」銅模,每多鑄一個字、就又破損一點,讓日星焦急不已!

▲銅模損壞從「缺角」開始,逐漸碎裂,終至崩壞

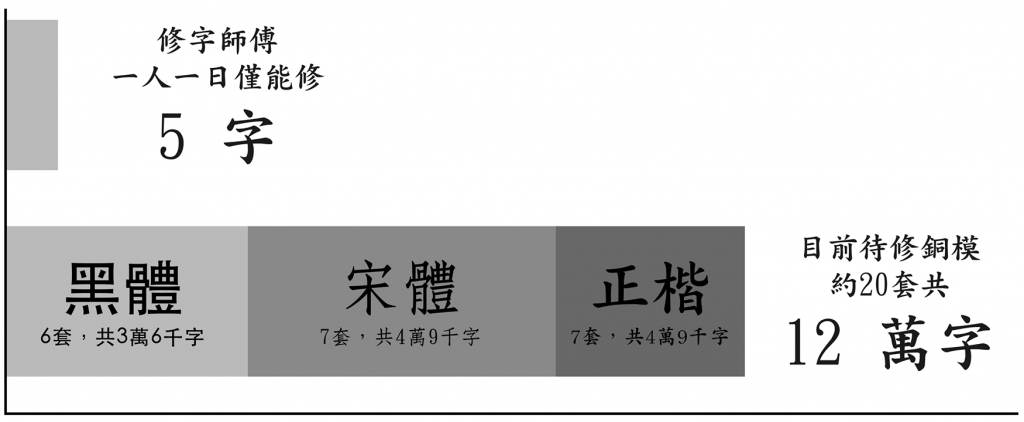

為了趕在銅模完全損毀之前至少保存「字體現貌」,鑄字行於2016年重啟修復計畫!在幾位重要志工和Justfont字型團隊的協助下,先將受損最嚴重的「正楷」初號鉛字、部分「宋體」一、二號鉛字先行掃描、保存,待資源到位時,可將「掃描圖檔」轉換「字型檔」,再以電腦進行精修。之後由60歲的老闆一人,緩慢地以一天5個字的速度,修復日星12萬餘枚字型。

有鑑於人力修復的腳步遠遠比不上銅模磨損的速度,鑄字行透過更嚴謹的測試徵選,把3至4位有志長期協助修復的人才聚集起來。除重新進行字型教育訓練之外,也增加「書法」課程培訓。最重要的,為了養成修字的統一標準,這幾位修復師必須接連數月、數年的同步修字,並且每天就修字成果進行檢討,以便減低誤差,趨於一致。期望讓3位修復師一起工作,每天5個字進行長期修復;加上前置訓練,2~5年內將有望為繁體漢字重建完整的「正楷」4500字初號字型……

▲算算看一位修字師傅,需要幾個日子,才能把所有字修完?

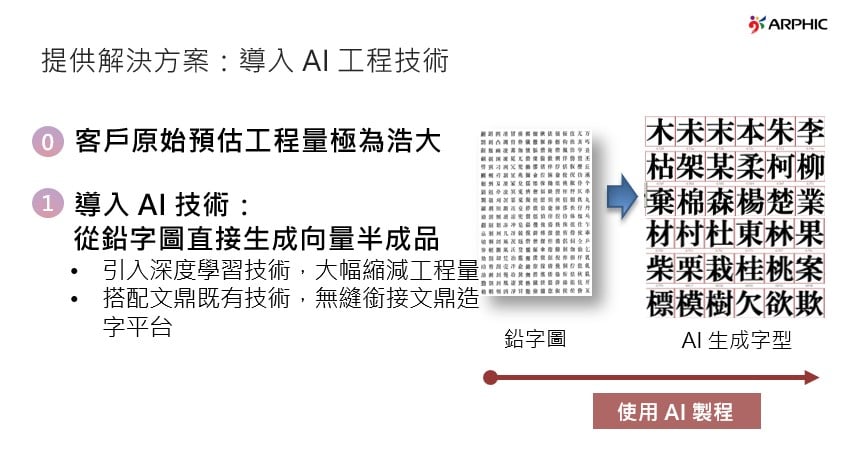

文鼎科技神助攻,打造AI造字助手

文鼎透過全球領先的漢字造字技術和工具來協助鑄字行,更透過工業局的AI智慧應用服務發展環境推動計畫-促成資服業者AI加值轉型計畫,與AI新創獲獎廠商木刻思合作,研發融入AI技術,提升造字生產力,達到縮短開發時間與降低成本的目的。

文鼎從早期每個字都要字型設計師一筆一畫從頭開始造,進化到可以利用既有的字根組字,預組出完整的字。但此初步預組的字,可能筆畫重疊厲害,空間與粗細不佳,還需要設計師花許多時間調修,才能產出可用的字型產品。而透過AI加值模組後,系統可學習設計師部分已調修過的字型風格,自動調整剩餘字的架構、筆劃粗細等,最後再由設計師花較少的時間來確認品質與小幅修改,即能完成可用的字型產品,大幅降造字的時間成本。

▲導入文鼎加值AI造字系統流程-2之1(導入AI工程技術)

文鼎科技以全球字型、跨平台字型技術服務為核心,提供全球各大製造商、系統商、政府單位各種字型解決方案,以過去開發新字體為例,完成一套1萬字的字型需耗時一整年,經濟部工業局輔導文鼎科技與AI新創公司木刻思合作,透過AI學習字型風格,只需完成5,000字,即可自動生成其他5,000個未造字型,再進行品質確認與調修,讓設計師花更少時間便能完成整套字體,大幅提升5成工作效率!未來亦將持續優化造字模組,讓AI完成9成以上字型設計,加速新創字型生產速度。

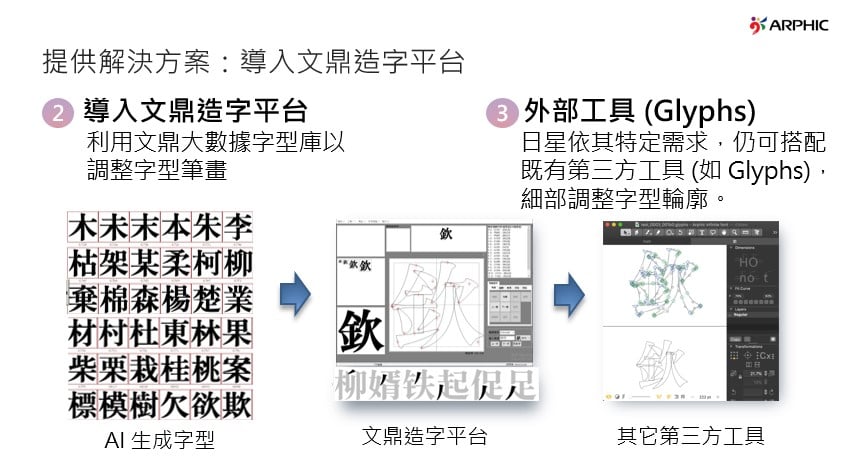

▲導入文鼎加值AI造字系統流程-2之2(導入文鼎造字平台)

文鼎科技字型創新受到各界採用,如第30屆金曲獎運用字型進行舞台視覺設計、蔡英文總統競選團隊也採用平台字型做為總統大選文宣,於2019年透過AI加值轉變營運模式,首年創造1,500萬元營收,預計5年內提升營收至1億8千萬元以上。

智慧字型設計服務平台

以AI輔助造字降低字型設計門檻,未來可以轉化為「智慧字型設計服務平台」,提供設計師自創字型,也可服務企業字型設計,幫助設計師達到原本無法以個人完成的整套字型開發,也能在專業的造字領域,達成設計與開發的分工,並成為字型代工成功的第一步,對於字型的設計和應用將有重大影響。

且透過AI加值的iFontCloud文鼎雲字庫改變了原本的營運模式,從僅限於文鼎科技內部設計師進行字型設計,打破原有客群限制,與外部設計師進行合作,建立並活絡造字產業圈內的生態系。

▲AI加值造字流程產出的字型產品:文鼎雲端平台字庫管理工具

文鼎科技吳福生總經理表示:工業局輔導參與AI加值計畫的實證成效,自2019年起每年持續投入600萬,至2023年累計投入3,000萬於AI技術研發,文鼎規劃下一階段將轉化為「智慧字型設計服務平台」,把iFontCloud文鼎雲字庫開放給所有熱愛文字的民眾,每個人都可以透過平台創造個人風格字型,並可應用在各領域,預計將創造更大商機。

▲iFontCloud-AI加值造字流程產出的字型產品,在文鼎雲端平台上銷售