【109年 應用案例】 核電廠「不玩了」 安全管理智慧化更重要

廠區安全為工業安全的一環,目前的做法為設置許多監視器配合安全人員的人為監控來提供資訊,但人員監控有其極限,若能建置 AI 系統輔助進行異常行為與臉部辨識,可以更有效協助安全人員的監控工作,彌補人為監控的死角。

位於新北市石門區的核一廠,背山面海、風景秀麗,然而,此一全台首座核電廠將邁入除役期,即將成為歷史。適逢核電廠正準備進行除役作業,未來將有許多外部廠商進出施工,出入管理複雜,外部廠商施工也需要持續進行安全監控以確保核能安全;另外,核四廠雖正在封存中,但仍有敏感性區域與降低人員駐點的需要,因此對於安全管理的智慧化有急迫的需求。

資策會AI團隊在台灣核能級產業發展協會的協助下,以台灣電力公司核一廠場域為目標,欲解決低人力配置狀況下,安全與工安之相關議題。根據訪談之後,歸納出核一廠導入 AI 的技術需求,包含人員進出管制、與人員作業與廠區的安全性監控等。

AI人臉辨識 解決人員進出管制與廠區安全監控兩大難題

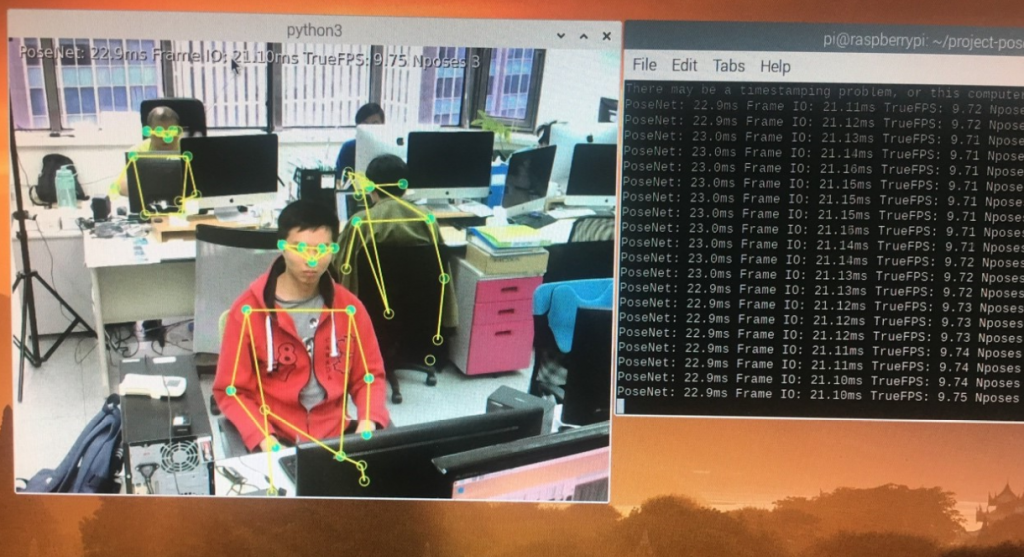

在人員進出管制部分,在核電廠部署臉部辨識系統,藉由人臉的唯一性與AI 的高辨識率,提升核電廠的人員進出管制成效;在人員作業與廠區安全部分,也將部署異常行為偵測系統,藉由監視器視訊提供的人員姿態,以 AI 辨識異常或危險行為,即時提供資訊回報給安全人員進行處理。

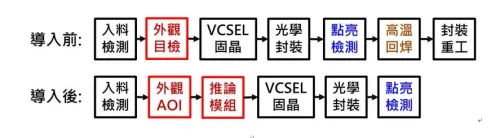

經過資策會媒合,選定旺捷智能感知公司(簡稱旺捷)的解決方案,分別投入臉部識別與姿態識別兩項功能之開發。旺捷智能與資策會數次討論,最後導入Google的Facenet與Posenet兩項演算法進行系統實作,相對於其他類似的演算法,Facenet每張人臉僅需要128個維度就可以達到最佳效能,所需要的辨識照片也只需要數張,對建立工業級的臉部識別系統來說非常適合,這也是最終決定所採取的方案;Posenet運用於動作偵測,透過Data Processing Unit(以下稱DPU)將資料轉換為機器學習演算法–支援向量機(Support Vector Machine,SVM)能夠接受的格式,進行人體姿態辨識,預測方式為二元分類,分別為跌倒以及非跌倒。

運用可視化頁面 管理介面一目瞭然

兩個系統的使用者介面以Python的網頁框架Flask進行實作,透過網頁服務來適應不同作業系統,達到跨平台系統的目的。眼鏡App則以Unity進行開發,存取網頁資訊。

近年來,由於AI 技術的進步,人臉識別已逐漸應用在安全管理,人臉特徵的唯一性可以去除 RFID 變造的風險,與其他生物資訊辨識 (指紋、聲紋) 相較之下的高正確率、完全客觀沒有人情因素、系統易於架設與維護、運作時可完全自動無需額外人力等。無需置疑地,在安全管理機制中,加入臉部辨識系統可以大幅提高廠區的安全係數,同時降低管理的困難。

▲人體姿態辨識在實驗室中的運作狀態

台灣有四座核電廠,需要負擔龐大的管理成本,若能持續導入AI技術解決方案,不僅可降低人力成本,安全管理的效益也能大幅提升。